老兵贺诚:第一次开炮就摧毁敌人的坦克

贺诚

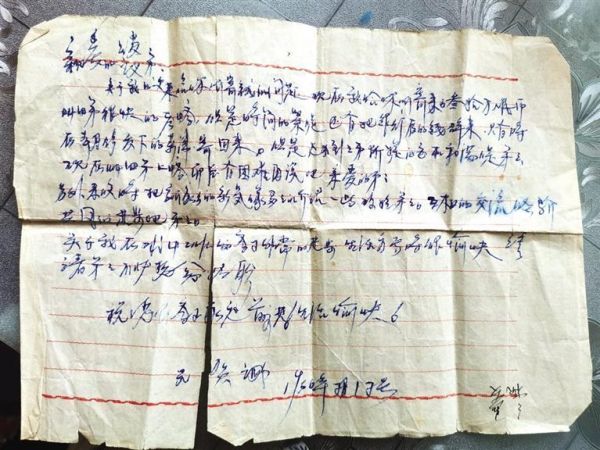

1956年2月贺诚写的家信

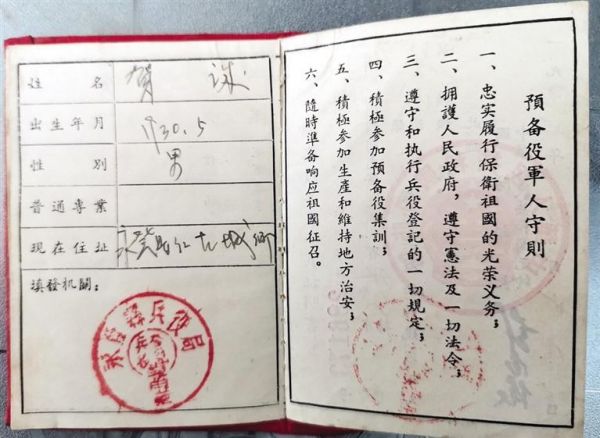

贺诚的兵役证

扫码看视频

身为中国人民志愿军步兵第一师炮兵的战士贺诚,从踏上朝鲜土地的那天起,始终抱着必胜的信心,在马良山附近多次与敌人正面交锋,并和战友多次参与了夜袭敌人阵地的作战任务。最让贺诚兴奋的是,在第一次正面遇到敌人坦克时,他们班组不但没有慌乱,而是稳、准、狠地用穿甲弹击中了敌人的坦克。停战后,他还参与了朝鲜的恢复援建工作。

20岁参军成为一名炮车长

1950年6月25日,朝鲜半岛爆发内战,当战火烧到祖国东大门的时候,中华民族优秀儿女积极响应“抗美援朝保家卫国”号召。1950年10月19日,中国人民志愿军跨过鸭绿江开赴朝鲜战场。

1951年4月,当年20岁的贺诚从永登县红古城乡(今红古区红古镇)入伍,在永登县集中政治、军事学习。一个月后被派到西宁市,在罗家湾一带参与了对国民党残兵的清剿。大约两个月后,他去北京参观了中国人民解放军军事装备展览,当时毛主席还在军事装备展览上讲话了。那是贺诚第一次见到毛主席,他心情无比激动。在北京进行了一段时间的军事训练后,1951年8月,贺诚从北京出发,在辽宁三道口集训一星期后入朝。他被分配到中国人民志愿军步兵第一师炮兵军士教导连,成为一名炮兵。

跨过鸭绿江后,战士们遭遇了多次敌机轰炸。因为要用毛驴驮着大炮,从安全考虑,白天他们只能躲进树林里、山沟里,晚上才可以行军。加上还要随身携带山炮零部件,战士们负重行军,一晚上只能步行八九公里。经过9个夜晚的行军,他们终于到达了马良山附近的阵地。

第一次开炮就摧毁敌人的坦克

朝鲜战场都是高山,树木又多。贺诚所在连队到达马良山附近的阵地后,为了便于将山炮运上山,他们就将山炮拆卸开来,由战士扛着上山,到阵地后再迅速组装起来。当时,炮兵阵地就在连队所在战壕或防空洞的外围空地上,每个炮兵班组由7名战士组成,贺诚担任班组的炮车长。

1952年1月,新年过后的一天,贺诚发现一辆敌人的坦克正虎视眈眈地盯着我方阵地。他并没有慌乱,而是镇定自若地指挥班组成员搬来穿甲弹。在他的指挥下,瞄准、发射,只听“轰隆”一声,带着尾翼的穿甲弹飞向敌坦克,瞬间击中了敌坦克,随后钻进坦克内部,彻底将坦克摧毁。上朝鲜战场的第一次指挥开炮就打掉敌人坦克,他当时无比激动,战友们更是高兴得流泪。

贺诚回忆道,1950年10月志愿军入朝时,预备炮兵仅有9个团,装备火炮284门,且多由骡马牵引;队属炮兵主要装备山炮、步兵炮和小口径迫击炮。大多数火炮是在解放战争中缴获的。为适应战争的迫切需要,1951年至1952年,志愿军陆续新建火箭炮兵师和防坦克炮兵师,并对部分炮兵部队进行了换装。到1953年7月朝鲜停战前,志愿军所属预备炮兵已发展到10个师共46个团,全军共拥有各种火炮1.49万余门,包括野炮、榴弹炮、火箭炮、山炮共2384门,反坦克炮7239门(包括火箭筒),迫击炮4046门,高射炮1317门,且大量装备了122毫米榴弹炮、152毫米榴弹炮、132毫米火箭炮、76.2毫米野炮、57毫米战防炮。而他们使用的主要是79式、38式的山炮和野炮。

入朝参战初期,志愿军炮兵由于火炮数量少、性能差、机动能力弱,并且经常遭到敌人空袭,因而主要采取集中使用的原则,在主要方向和主要地段集中兵力、火力,支援步兵作战。1951年冬到1952年4月,随着志愿军坚固防御阵地体系的形成,炮兵部队也构筑了大量重型掩体和部分指挥坑道,防护和作战能力进一步提高。此时的炮兵部队不但能够与步兵密切协同,有力地支援步兵作战,而且与所谓“联合国军”炮兵进行了多次大规模的炮战。与此同时,他们还广泛开展游动炮射击活动,以单炮或火炮分队占领临时发射阵地,完成任务后随即转移,机动灵活地大量杀伤敌人。

战士们探索出反坦克作战经验

在朝鲜战场上五次大的战役后,战争转入阵地战。中国人民志愿军在面对敌人优势空中力量和炮火时,调整作战方式,一方面利用坑道隐藏我方力量,另一方面则开展运动快速机动地杀伤敌人。通常,我方的火炮阵地设在山后,各类火炮放置在手工开凿的坑道山洞中,当出现有利战机时,我志愿军便会迅速拉出火炮,将炮弹精准投射到敌人阵地上,然后再将火炮拉回山洞。

贺诚回忆道,朝鲜战场上,我志愿军的武器相对落后,而敌人不但进行炮轰,而且飞机时不时会在我方阵地上方侦察、轰炸。为减少我方伤亡,部队首长调整作战方案,白天战士们挖战壕擦拭武器,到了夜间、雨雪天气时组织战士偷袭敌人阵地。“我方指挥得当,战士们英勇作战,多次成功夜袭敌人阵地。”

贺诚所在连队在马良山阵地附近待的时间比较长,他们根据侦察排侦察员提供的敌人的方位,再具体调整大炮的方向,精准打击敌人的坦克。在作战中,志愿军战士集思广益,逐步探索出一套反坦克作战经验。主要利用夜色和坦克视界、射界死角,从侧后接近予以打击;摸清敌坦克活动规律,在利于坦克作战的方向预先设伏,当坦克出现时即行打击;打坦克与打步兵统一部署,以炮兵及步兵火力,将敌坦克与步兵分割开来,各个歼击。

贺诚叹息道,抗美援朝战争要比解放战争残酷很多。他所在班组的两名战友,都是牺牲于敌人的炮弹袭击。

参与朝鲜战后恢复重建

1953年7月27日,朝鲜停战。贺诚所在连队被安排到了朝鲜进行战后恢复重建。当时,不论是志愿军还是朝鲜当地的老百姓都参与到家园重建。他们的主要任务是修建平房。从入朝作战到战后恢复重建,贺诚在朝鲜待了5年。

1957年7月回国。贺诚回到红古区海石湾参与了修建水利工程,就是造福了红古区农民的谷丰渠。由于他是从部队上复员回来的,懂得管理,当时被安排做库管,主要管理工程用炸药、雷管等。“在谷丰渠上班的几年时间里,我一直从事库管工作,从来没有发生过安全事故。”贺诚说,到了1960年,政府相关部门又安排他到水车湾小学当了一名民办老师,四五年后被调整到了位于红古村的兰州市二十四中学,当了两年多的保管员,之后回家务农。

贺诚的孙子贺晓东说,爷爷是一位很谦逊的人,一般不会和家人主动说起他在朝鲜的一些事情。在贺晓东眼中,爷爷是一位朴素的人,年轻时经历了很多,现在生活很是节俭。爷爷现在患有轻微脑梗,身体大不如以前。他全天候守在爷爷的身边,尽最大努力照顾好爷爷。

贺诚说,他能从战场上回来,很幸运。如今国家强大了,也富裕了,感觉幸福满满,这都是党和政府对他的照顾,才会有今天的幸福生活。

人物资料

贺诚,1931年6月30日生于红古镇水车湾村,1951年4月入伍,当年8月入朝作战。1957年7月回国,参与了当地水利工程建设,当过小学教员及中学保管员。

兰州日报社全媒体记者 滕效宏 李庆 文/图

责任编辑:王旭伟

来源: 兰州晚报

甘公网安备 62010002000180号

甘公网安备 62010002000180号